Une série de quatre articles parus récemment dans le Lancet attire l’attention sur le drame que représente dans le monde d’aujourd’hui, en 2005, la mortalité des nouveau-nés, et le fait avec des chiffres extrêmement impressionnants. Le premier de ces papiers, le plus important, sans doute, fait ce qu’on pourrait appeler un état des lieux [ 1]. Sur les 130 millions de naissances annuelles, 4 millions d’enfants meurent dans les quatre premières semaines de leur vie, et on doit compter un nombre sensiblement équivalent de mort-nés par suite d’un décès in utero dans les trois derniers mois de la grossesse. Une localisation de ces morts montre que 99 % d’entre elles ont lieu dans les pays les plus pauvres ou en cours de développement, la moitié environ faisant suite à un accouchement à domicile, contre 1 % seulement dans nos pays riches. Or, ce sont ces 1 % qui font l’objet d’enquêtes et éventuellement sont l’objet d’un scandale public si elles semblent dues à une insuffisance des services. C’est également cette très petite minorité qui fera l’objet de recherches et d’essais, alors que peu de progrès ont été réalisés depuis 10-15 ans dans les pays majoritairement concernés. Un projet global (MDG-4, millenium development goal-4) recherche ce que pourrait être une amélioration des systèmes de santé.

On s’est jusqu’à présent focalisé surtout sur les pneumonies, les diarrhées, le paludisme et les vaccins. Est-ce suffisant ? Une étude statistique révèle que 38 % des décès d’enfants de moins de cinq ans ont lieu dans le premier mois de la vie, majoritairement dans la première semaine, et même dans les 24 heures qui suivent l’accouchement, et que c’est là que l’inégalité est la plus criante entre pays riches et pays pauvres. Deux tiers environ des morts néonatales s’observent en Afrique et en Asie du Sud Est. L’Inde, à elle seule, en représente un quart, mais les proportions sont encore supérieures en Afrique Subsaharienne, dépassant 45 morts pour 1 000 naissances dans quatorze pays (alors qu’elle est de l’ordre de 4 ‰ dans les pays riches).

Une analyse plus approfondie des causes de ces décès en révèle plusieurs catégories. Il y a les causes que l’on peut considérer comme directes : les naissances prématurées (28 %), les infections graves, dont les pneumonies et les états septiques (36 %), le tétanos (3 %), l’asphyxie néonatale (23 %). Prématurité et asphyxie se présentent comme létales le plus tôt au cours de la vie. D’autres causes mal identifiées incluent entre autres les anomalies congénitales. La répartition varie selon les pays, mais, dans l’ensemble, la fréquence des causes majeures coïncide avec le taux global de mortalité néonatale. Il y a aussi des causes plus indirectes, au premier rang desquelles il faut mettre le faible poids de naissance par restriction à la croissance in utero. La santé de la mère intervient, et les difficultés, en particulier de présentation, au cours de l’accouchement. La résistance supérieure des filles a été évoquée, mais aussi leur infanticide en Chine. Il reste incontestable que la pauvreté est un facteur majeur de disparité, tant pour les morts postnatales que pour la fréquence des enfants mort-nés.

L’enquête, enfin, a cherché à évaluer le rôle d’un service de santé et d’un personnel qualifié, cela à plusieurs étapes : le diagnostic d’un état pathologique, l’accès à une instance de soins, la disponibilité et l’efficacité de ces soins. Un point particulier, quoique différent, est la transmission du sida de la mère à l’enfant. Sur une base épidémiologique valable, il est évident que ces différentes causes appellent des stratégies variables, et une étude de faisabilité et de coût. Trois causes de retard dans la prise en charge peuvent être individualisées : un retard au diagnostic, le délai d’accès aux soins, celui, enfin, de l’apport de ces soins. Il est évident que la stratégie pouvant répondre à tous ces problèmes doit comporter une étude attentive de l’ensemble des données et une réponse spécifique à chaque environnement.

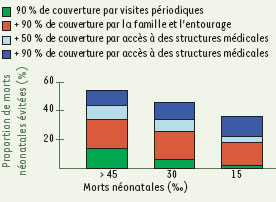

Un second article a ensuite évalué les différentes approches, leur efficacité individuelle ou groupée, leur faisabilité dans les contextes existants, leur rentabilité [ 2]. En éliminant a priori toutes les interventions onéreuses ou de haute technologie, les interventions possibles ont été groupées selon qu’elles sont offertes avant même la conception, pendant la grossesse, au moment de l’accouchement ou en période post-natale (Tableau I). Un nombre limité d’interventions, choisies parce que leur efficacité a été démontrée et qu’elles sont simples, sera choisi dans chaque situation, en fonction aussi des modes d’apport : visites périodiques de personnel technique (dans la surveillance prénatale), éducation de l’entourage familial et communautaire (en permanence), accès, enfin, à des structures sanitaires, ce qui est moins fréquent. Il paraît, en effet, important de grouper les interventions dans un mode commun de leur distribution, en supposant que les visites périodiques et l’éducation de l’entourage devraient pouvoir assurer une couverture à 90 %. Les mesures d’efficacité sont évidemment approximatives, étant donné le défaut fréquent de statistiques valables. Une étude portant sur 75 pays, dans lesquels la proportion de décès en période néonatale est connue, permet, cependant, en fonction des modes d’apport et avec des options simples, d’apprécier les résultats qu’on peut obtenir (Figure 1).

| Figure 1.

Résultats que l’on peut attendre en termes de prévention de morts néonatales, par l’emploi de moyens simples et peu onéreux. Ces résultats sont variables selon le taux initial (‰) relevé dans les différents pays, d’autant plus importants que ce taux était plus élevé. On suppose que les visites périodiques, et l’éducation familiale et de l’entourage, ont réalisé une couverture de 90 %. En ce qui concerne l’accès à des structures médicalisées, deux hypothèses sont présentées, selon que la couverture est de 50 % ou de 90%. |

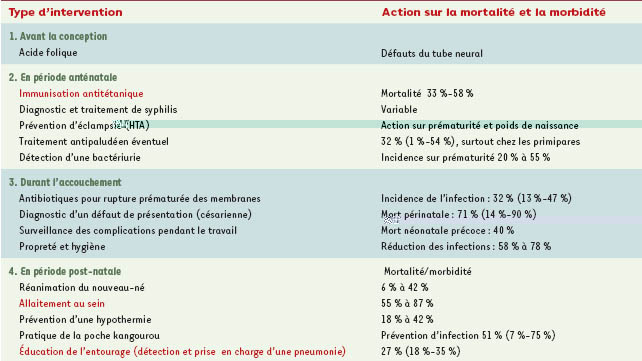

| Tableau I.

Interventions simples, peu onéreuses, qu’on peut envisager pour agir sur la mortalité et la morbidité néonatales et périnatales. Les résultats attendus sont indiqués de façon approximative pour chacune de ces interventions. Elles ne sont pas toutes applicables dans tous les cas, et le groupage variera selon les circonstances et un bilan de l’état des lieux. L’ensemble offert dans chaque cas devra tenir compte des circonstances et de l’environnement. Sont indiquées en rouge des interventions majeures qui doivent faire partie de tous les programmes. |

La rentabilité, même immédiate, est évidente. Dans les limites susdites, le coût estimé, pour une couverture de 90 % et pour éviter 72 % de décès, est de l’ordre de 4 x 109 US$, un peu plus du double de ce qui est actuellement dépensé. Il deviendrait évidemment plus élevé pour la création de structures médicalisées et la formation de personnel qualifié.

Partant de ces données théoriques, un troisième article étudie le problème de leur utilisation réaliste et juste à partir d’exemples précis, en sachant qu’il y a toujours une relation inverse entre accès aux soins et statut social [ 3]. L’étude a porté sur trois sites précis : l’Éthiopie, Madagascar, et l’État du Gujarat en Inde, évaluant, dans tous les cas, le système de santé, le contexte de société, l’épidémiologie et les bases culturelles. L’Éthiopie (52 ‰ de morts néonatales) offre l’exemple de groupes marginalisés qui vivent hors d’un circuit de santé, même quand ils vivent à moins de 5 km d’une structure médicale. Madagascar et le Gujarat (34 ‰ et 40 ‰ respectivement de décès à la naissance) ont d’autres problèmes. À Madagascar, c’est la pénurie de personnel compétent. Au Gujarat, les structures existent, mais les pauvres n’ont pas les moyens d’y accéder. Les étapes d’une action efficace seront à la fois les mêmes et différentes. (1) Il faudra toujours établir d’abord un bilan de la situation, établir des collaborations, prévoir une éducation que la presse peut aider. (2) L’optimisation qualitative et équitable doit adapter sa stratégie au contexte local, en commençant par des visites et en identifiant les carences. (3) L’amélioration doit être systématique, tenant compte des obstacles dont les plus fréquents sont l’ignorance, les distances et l’absence de transports, l’absence de personnel qualifié, car mal payés et donc peu motivés, l’absence de références, la pauvreté. il faut penser à l’acceptabilité sociale, encourager offre et demande. (4) Il sera ensuite essentiel de surveiller la couverture par des bilans périodiques, en ne s’occupant pas seulement d’un résultat technique, mais de l’accessibilité. Il n’existe pas de solution unique.

Un dernier article, enfin, pose la question, en s’appuyant là aussi sur des exemples, de savoir comment traduire tous ces bilans en action [ 4]. La comparaison du PNB national et du pouvoir d’achat individuel avec le taux (‰) de morts néonatales montre des résultats satisfaisants obtenus dans des pays à faibles ressources (Honduras, Indonésie, Moldavie, Nicaragua, Sri Lanka, Vietnam, par exemple), démontrant l’importance de l’investissement public et de l’éducation, avec la création de travailleurs de santé dans la communauté même. L’effort au Sri Lanka, dont une partie de la population vit pourtant avec moins de 1 US $ par jour, remonte à plus de 50 ans, et ne s’est pas relâché. Il y a aujourd’hui 2 500 sages-femmes qualifiées et des structures médicales à 5 km au plus de tout habitat. Les résultats sont spectaculaires (Figure 2). On peut aussi citer une expérience faite au Népal, où la supplémentation du régime de femmes enceintes par un cocktail de vitamines et de microéléments a augmenté le poids de naissance des enfants de façon statistiquement valable [ 5]. On regrette que des résultats analogues, après un investissement de société, ne semblent avoir été obtenus dans aucun des pays africains inclus dans l’étude actuelle.

| Figure 2.

Résultats obtenus au Sri Lanka (à titre d’exemple) dont une fraction de la population vit dans une extrême pauvreté. En 40 ans, le taux de morts néonatales a baissé de façon spectaculaire, de 50 à 10 ‰. L’investissement public a été la formation de sages-femmes et la création d’un réseau de structures médicalisées d’accès facile et gratuit. |

Il faudra aussi insister sur la continuité d’une surveillance comportant toutes les étapes, de la grossesse à la première enfance, incluant mère et enfant, alors qu’une absence de coordination est trop souvent observée, insistant sur un aspect au détriment des autres. On pourrait donner comme règle qu’un nouveau-né doit être revu plusieurs fois dans les dix premiers jours de sa vie. Partant des programmes de l’OMS (IMCI, integrated management of childhood illness), l’Inde a prévu dans ce but un corps d’auxiliaires de santé. Sur 26 millions de naissances annuelles, la mortalité dans le premier mois était de un million. En collaboration avec l’OMS, une adaptation nationale du IMCI, le IMNCI, prévoit des auxiliaires de santé (2 pour 1 000 habitants) au niveau de la communauté de base, qui auront à voir les bébés trois fois dans les dix premiers jours de leur vie, et auront appris les soins à promouvoir ainsi que les diagnostics d’urgence. Le coût de cette action est minime, quelques cents par personne.

Sur un plan opérationnel, de nombreux moyens devront être employés. Il faut insister sur le rôle de l’entourage immédiat, utiliser les médias pour diffuser les messages ; mais les ministères, spécifiquement de la femme, les gouvernements locaux, de multiples ONG doivent aussi être impliqués. En drainant les compétences vers les pays industrialisés, on rend aux pays en développement un contre-service. On l’a vu dans l’étude théorique précédente, les sommes globales nécessaires ne sont pas hors de portée, 4,1 x 109 US $ par an. Le rôle des pays contributeurs, comme celui des gouvernements locaux, doit entrer en ligne de compte. Une contribution de 0,7 % de leur PNB a été définie en 2003 pour les pays industrialisés. La presse nous apprend que seuls les pays scandinaves, les Pays-Bas et le Luxembourg se conforment à cette norme. Mais la distribution des fonds collectés revient aux autorités locales. L’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) a souhaité en 2001 que les budgets publics attribuent 15 % aux dépenses de santé. On sait combien peu de pays en développement atteignent ou même s’approchent (> 12 %) de ce souhait, 9 sur 53 pays d’Afrique, contre 11 entre 9 % et 12 %, 15 entre 6 % et 9 %, 16 entre 3 % et 6 %, 2, enfin, au-dessous de 3 %. Les propositions sont variées, entre la création d’un nouveau fond, l’extension de fonds existants à la finalité précise de la périnatalité, la convergence des crédits au niveau des autorités locales. Elles demanderont toute une surveillance permanente pour éviter les dysfonctionnements et assurer une information fiable. Toutes les étapes présentent des lacunes à combler pour améliorer l’information, mieux évaluer les interventions, s’assurer de leur efficacité et faisabilité locale, stimuler de façon permanente les concepts en action.